「MoveConditioning」は日常のパフォーマンスを高めたい方はもちろん、身体の悩みの解決のためにコンディショニングにも力を入れている新丸子にあるパーソナルジムです。

こんにちは!トレーナーの高田です。

眠りたいけど眠れないと悩んでいる方も多いかもしれません。

そこで今回は、睡眠に及ぼす影響について考えていきたいと思います。

原因は色々と考えられるかと思いますが、今回は睡眠に関連する以下のことについてお伝えをしていきます。

・睡眠環境が悪い

・カフェインの影響

・体温が下がらない

・朝日を浴びていない

・血液循環が悪い

・老化による影響

では、一つずつ簡単ではありますがお伝えをしていきます。

最近、寝つきが悪いなと感じている方は良かったらご参考にしてみてください。

- 睡眠環境を整えることが大切

- カフェインによる影響

- 体温による影響

- 血液循環が悪い

- 朝日を浴びていない

- 老化による影響

- まとめ

1.睡眠環境を整えることが大切

ポイントは「暗さ」「静か」「温度と湿度」です。

これらの環境が良質な睡眠をもたらすと考えられます。

具体的に言うと…

・照明はつけない(不安な場合は必要最低限の照明を)

▶︎眠気を促すホルモンであるメラトニンの分泌が減少してしまうため

・テレビや音楽などはOFFに(音楽などを聴いた方が入眠しやすい方はタイマーを利用)

・エアコンなどで快適な温度と湿度を調整

(風が直接当たらないようなどの配慮は必要)

・爽快な目覚めになるように朝日が入るように環境を整える

そのほかに

・香り

・空気、成分

・寝具

・温熱

などが睡眠に影響すると考えられます。

当たり前のことかもしれませんが、ご自身が寝やすい環境を整えることがとても大切ですね。

2.カフェインによる影響

カフェインは脳の鎮静化の邪魔をしてしまいます。

摂るタイミングや量には気をつけたいところです。

カフェインの半減期は個人差があるため正確な時間は異なりますが、およそ就寝の8時間前には控えることがおすすめされます。

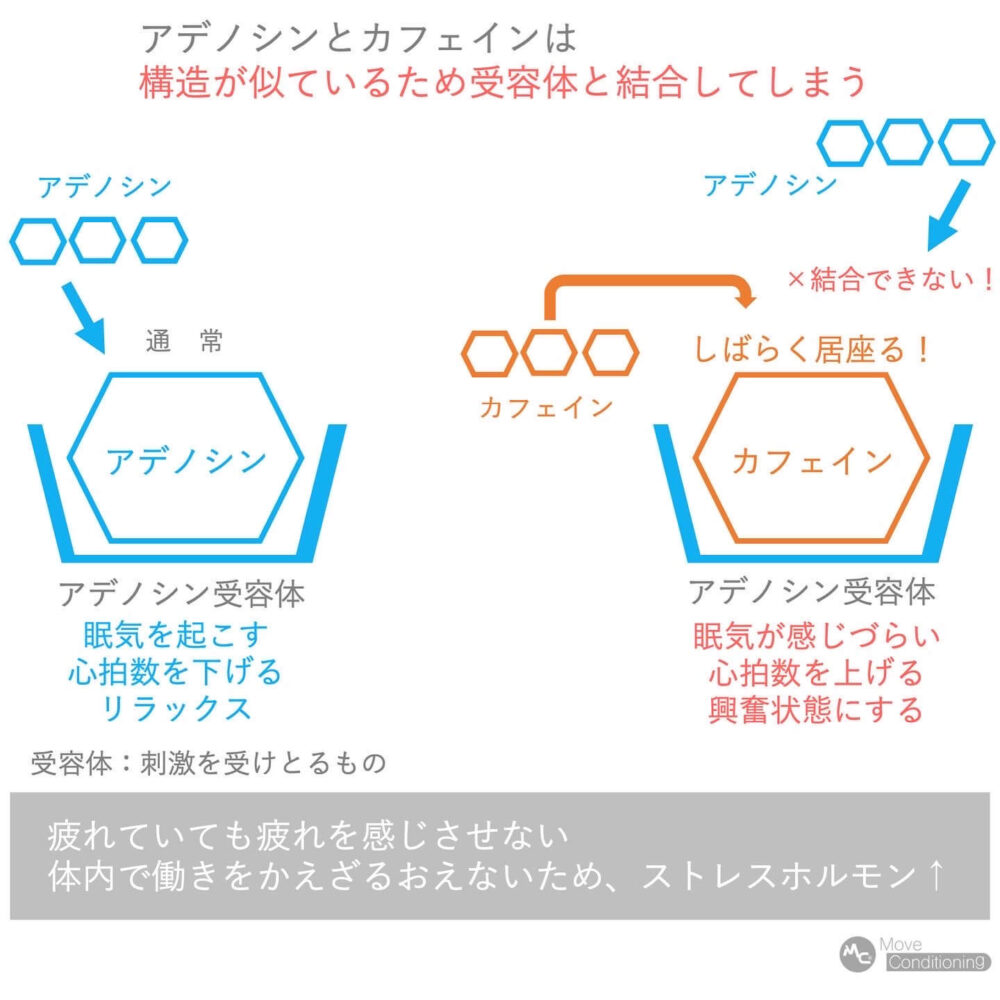

カフェインが睡眠を邪魔をするメカニズム

なぜ、カフェインが睡眠に影響をもたらすのか?

アデノシンという物質がその受容体と結合することで、リラックス効果が促されますが

カフェインはそのアデノシンと構造が似ているために、本来アデノシンが結合するはずの受容体と結合してしまい、アデノシンが作用する働きと逆のことを起こし、覚醒しやすくなります。

しばらく居座りますので、遅い時間にカフェインを取ってしまうと睡眠の邪魔をするものとなります。

ややこしいですが言いたいことは周知の通り、覚醒作用をもたらすということです…

もちろん、カフェインに関しては量や摂る時間帯などによって、ポジティブな効果もありますのであしからず。

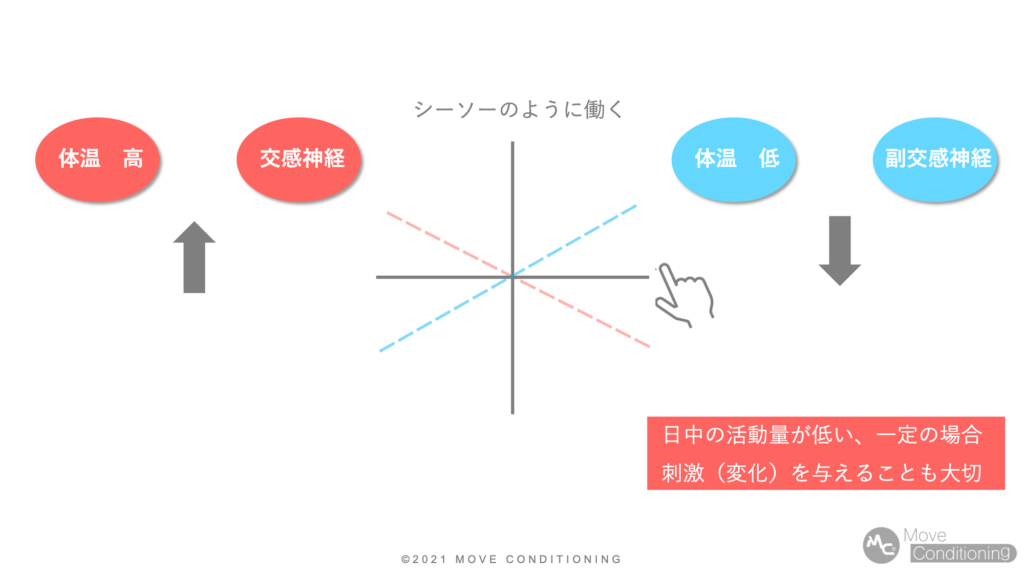

3.体温による影響

まず、体温には2つの種類があります。

①身体表面の「皮膚温」

②身体内部(脳や内臓など)の「深部体温」

そして睡眠に大きく関係するのが深部体温になります。

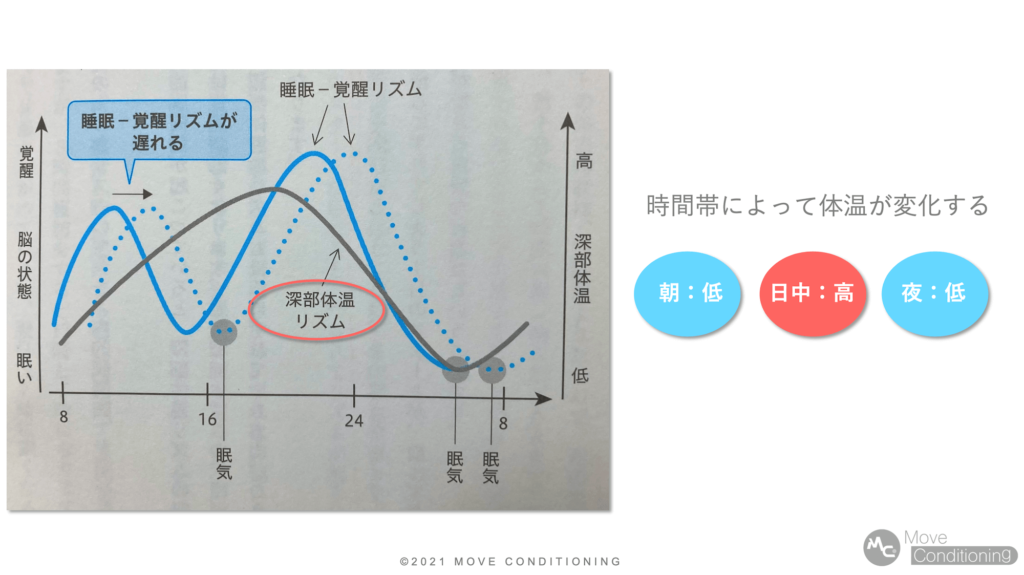

人が元々持っているリズムにより、(深部)体温は時間帯によって自然と変化します。

※グレーのグラフです

その変動により、身体は覚醒(活動モード)や眠くなる(休息モード)などの変化を促しやすくなります。

【深部体温の変化】

深部体温が高い時:覚醒(活動モード)

深部体温が低い時:眠くなる(休息モード)

朝:低い(上昇していく)

日中:高い

夜:低い

上の画像のように時刻は24時あたりに深部体温が自然と下がり眠くなっていくのですが、何かしらの理由で体温が下がらず高いままだと入眠がしづらくなります。

原因となる一例:交感神経が優位、就寝直前の入浴、夜遅くの激しい運動、夜遅くの食事など

浴槽に浸かる場合は、40度前後の温度で就寝90分ほど前には上がることがおすすめします。

高い温度や就寝直前に入ると、体温が下がらず入眠がしづらくなってしまいます。

原因となる例に挙げたようなことはなるべく控え、自然と体温が下がるように就寝時間に合わせて徐々にリラックスする時間を作ることを心がけることをおすすめします。

デスクワークなどで日中の活動量が低い(体温が上がる場面があまりない)という方は、軽い運動などで一度体温をあげることで入眠がしやすくなるかもしれません。(特に夕方あたりがおすすめ)

一度体温が上がるとその後は反対に体温が下がり始めます。

4.血液循環が悪い

【血流が悪くなる原因】

・首、肩こり

・背骨の動きが悪い

・リンパの流れが悪い

【血流を良くするためにできること】

①アゴ下の首元を軽くマッサージ

首元を軽くマッサージしてあげると呼吸がしやすくなり、身体の緊張が緩和して入眠しやすくなったり、睡眠の質も高まることも考えられます。

(首元の筋肉は呼吸をする際に働いています)

②背骨を動かして自律神経を整える

自律神経は首元から骨盤まで広がっています。

そのため、背骨の動きが悪くなると自律神経も乱れるともいえます。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢が続いてる場合、背骨の動きが悪くなっていることと考えられます。

背骨の動きを出してあげることで自律神経を整えることに繋がり、

「血管の弛緩」「呼吸数の低下」「心拍数の低下」などによって身体はリラックスしやすくなります。

5.日光(朝日)を浴びていない

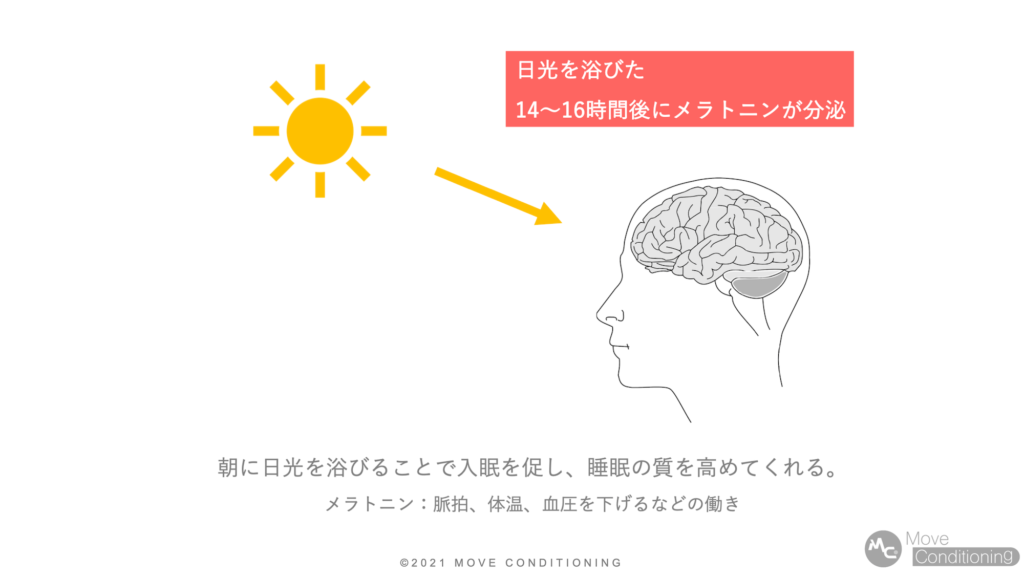

覚醒や眠りを左右するホルモンに「メラトニン」というものがあります。

メラトニンは分泌が増えると入眠を促し、反対に分泌が減少すると入眠しづらくなります。

そのため眠気を促すにはメラトニンの分泌を増やすことが大切になるわけですが、その分泌は(日)光に影響されます。

このメラニンは日光を浴びたおよそ14~16時後に脳内から分泌されます。(実際にはセロトニンというホルモンがメラトニンに変わる)

時間差で分泌が促されるため、朝に日光を浴びることで就寝時間に近づくにつれ、メラトニンの分泌が促され入眠につながりやすくなると考えられます。

メラトニンは脈拍、体温、血圧を下げるなどの働きがあり、リラックスを促してくれます。

光に影響を受けるため、夜遅くまで常に明るい光を浴び続けるのは入眠の妨げに繋がると考えられます。

在宅ワークなどで一日中、外出しない方もいるかもしれませんが朝に日光を浴びることを心がけることをおすすめします。

6.老化による影響

年齢を重ねるごとに睡眠時間が減るのは、一言でいえば仕方のないことといえます。

・活動量の低下(疲れない)▶︎ 短い睡眠でも足りる

・体内時計の変化▶︎ 年々徐々に短くなるため早寝早起きになる

・メラトニンの夜間分泌量が減少▶︎ 夜に眠れずに途中で起きることも多くなる、昼寝が増える

「若いころと同じ時間眠らなくてはいけない…」と睡眠が足りていないと不安に感じてしまうかもしれませんが、大きな支障を起こさない限り年齢を重ねるごとに睡眠時間が減っていくとは自然の流れといえます。

身体に支障が出ていないのであれば、致しかないと理解する必要があるかもしれません。

普段、運動をしていない方は適度に運動を取り入れることで疲労感などによって入眠がしやすくなったり、睡眠の質が変わるかもしれません。

睡眠薬などに頼る前に、できることなども一度考えてみてはいかがでしょうか。

7.まとめ

・寝つきを良くするには睡眠環境を整えることが大切

ポイントは「暗さ」「静か」「温度と湿度」

・カフェインは脳の鎮静化の邪魔する

・カフェインの半減期は、およそ2時間半〜10時間程度と個人差が大きくある

・睡眠の6時間前のカフェイン摂取でも睡眠に影響を与えると考えられる

目安としては就寝の6時間前には控えること

・深部体温は睡眠に大きく関係する

深部体温:身体内部(脳や内臓など)の体温

・人が元々持っているリズムにより、深部体温は時間帯によって自然と変化する

その変動により、身体は覚醒状態や眠くなるなどの変化を促しやすくなる

・深部体温が高い時:覚醒(活動モード)深部体温が低い時:眠くなる(休息モード)

朝:低い、日中:高い、夜:低い

・24時あたりに深部体温が自然と下がり眠くなっていくが、何かしらの理由で体温が下がらず高いままだと入眠がしづらくなる。

例:交感神経が優位、就寝直前の入浴、夜遅くの激しい運動、夜遅くの食事など

・自然と体温が下がるように就寝時間に合わせて徐々にリラックスする時間を作ることが大切

・デスクワークなどで日中の活動量が低い(体温が上がる場面がない)という方は、軽い運動などで一度体温をあげることで入眠がしやすくなることも

一度体温が上がるとその後は反対に体温が下がり始めるため

・血液循環が悪いと寝つきが悪くなる

血流を良くするには、軽いマッサージやストレッチ(背骨を動かすことを意識)も有効

・朝日を浴びることで夜の眠気を促す。日中は覚醒に繋がり、活発な活動を促す

・年齢を重ねるごとに睡眠時間が減るのは、一言でいえば仕方のないこと

活動量の低下、体内時計の変化、メラトニンの夜間分泌量が減少、女性ホルモンの減少などが関係

・身体に支障が出ていないのであれば、仕方ないと理解する必要があるかもしれない

何かご参考になることがありましたら幸いです。

それでは!

MoveConditioningの体験セッションのお申し込みはこちらからどうぞ↓

LINE公式アカウントでもご予約の申込みやお問い合わせなどが可能です!

健康や身体に関する情報やエクササイズなどをご紹介しています。

当スタジオのInstagramはこちらからどうぞ↓